Item

五月人形 プレミアム コンパクト 兜飾り 「 宝輝 ・ 粋 」 四角形(小)

【販売・発送について】

●2025年節句用商品の販売スケジュールは決定次第お知らせいたします。

●販売スケジュール決定後、受注開始し出荷日が確定しましたらお知らせいたします。

●数量限定での生産となります。また複数個所での販売となりますので、調整のため数量欄の購入可能数は変動することがあります。

【商品展示】

弊社内にて商品を展示しています。連絡の上、どうぞお気軽にお越しください。

<購入特典のお知らせ>

販売期間中ご購入いただいた方に、柳津町の木工房MEGURO(代表:目黒照枝さん)が製作する「会津桐がらがら」をお子様の名前をひらがなで刻印してプレゼントいたします。会津桐で作られた音のする幼児玩具で、桐の空洞の中に堅木のボールが入っており、心地よい音色を奏でます。カートに入れる前にお子様のお名前をひらがなで入力してください。

(がらがらのサイズ:40mm×55mm×150mm)

<商品説明>

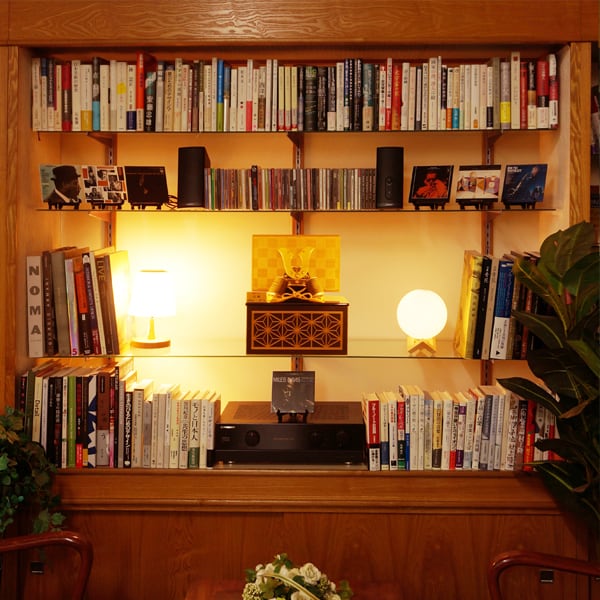

この商品は、「リビングに場所を取らずインテリアのように飾ることができる節句人形が欲しい」という声に応えてデザインされた兜飾りです。しかも、日本の伝統工芸を贅沢に詰め込んだプレミアムな兜飾りです。

収納にもこだわりました。兜、衝立、衝立スタンドは全て焼桐飾り台の中に納まります。

収納場所に困らない嬉しいデザインです。

お子様やお孫さんの健やかな成長を願う日本の古来から伝わる端午の節句

ご家族が集うリビングルームに迎い入れてみてはいかがでしょうか。

【焼き桐飾り台本体】

〇国内最高品質と謳われる自然豊かな福島県奥会津三島町の厳しい冬を超えて育った桐材のみを使用し、地元桐細工職人がひとつひとつ丁寧に製作致しました。

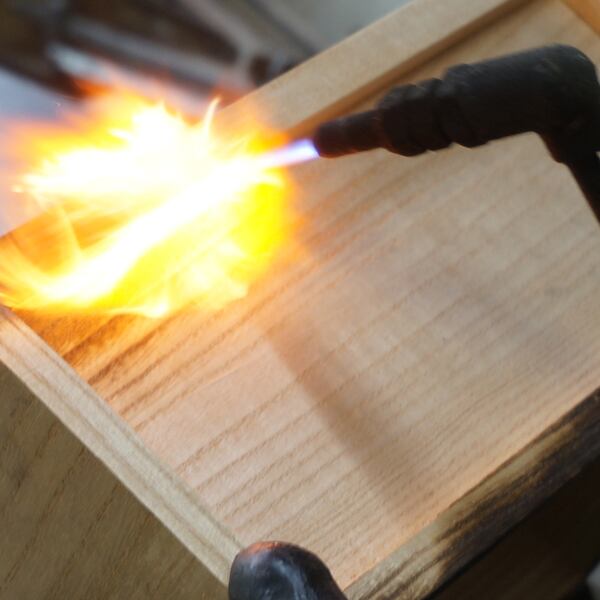

〇飾り台本体の外側面部分には、黒を際立出せた焼き桐加工が施されています。この加工方法は、組立が完成した飾り台本体の外側面部分をバーナーで焼き、すすを取り除いた後に砥の粉と黒塗料を塗布しふき取り後、蝋で磨き処理を行い、木目の凹凸を浮き立たせることで、木肌に独特の風合いを生み出しています。

〇桐は発泡スチロールの様に隙間が多い多孔質な木材のため、とても軽く、触ると温かみがあり、他の木材にはない優しい温もりと柔らかさを感じることができる木材です。本品では、この特徴を感じていただくため、焼き桐加工以外の部分は塗装を施しておりません。

〇桐の生木は渋(アク)を多く含みます。渋は木肌の黒ずみ、変色の原因になります。そこでできるだけ黒ずみが生じないように、板状に製材した桐を2~3年間自然乾燥させ渋抜きをおこなっています。尚、材料に個体差があり、時間をかけて白木部分に黒ずみが生じる場合もありますので、桐の特性上ご了承いただきますようお願いします。

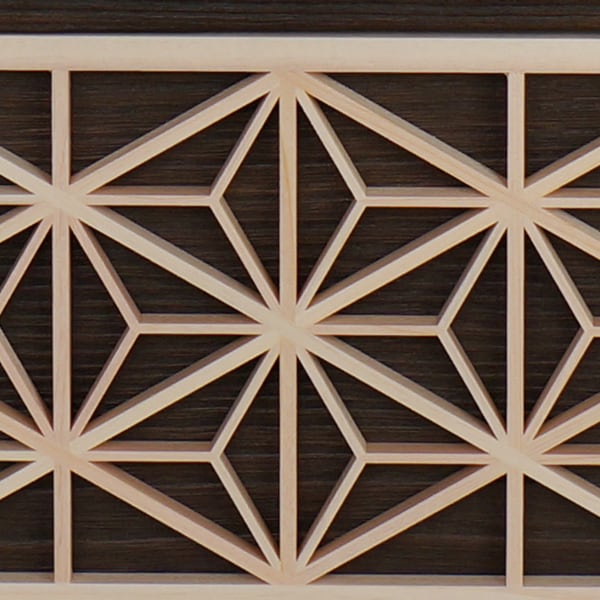

〇焼き桐飾り台本体前面には、お子さんやお孫さんの健やかな成長の願いが込められた麻の葉紋様の組子がはめ込まれています。この組子も天然素材のさわやかな香りを楽しんでもらえるよう塗装をしておりません。

【衝立】

衝立には日本三大美林の一つとして名高い秋田杉の柾目を使用した伝統工芸「網代編み」が使用されています。日本では古くから杉、桧、竹などを市松、亀甲、矢羽根といった和風模様に編む網代という建材が使われてきました。

和柄にはそれぞれ意味があり、「宝輝・粋 四角形」の柄は市松模様を採用。上下左右に繋がって途切れない柄であることから子孫繁栄などの願いが込められています。

【兜】

兜は手のひらにのるコンパクトなサイズ。「江戸木目込人形」の技法を用い、柿沼東光(柿沼人形)の工房で職人がひとつひとつ丁寧に製作しています。

木目込とは、衣裳のひだや布切れの境となる部分に細い溝を彫り込み、そこに布を「きめこむ」ことからそう呼ばれております。その発祥は、約270年前の元文年間(1736~41)に京都で生まれた木目込人形で、その人形づくりの技法が江戸に伝わり「江戸木目込人形」が誕生しました。

<正絹京都西陣織>

生地には、豪華で緻密に計算された紋様の美しさがきわだつ正絹京都西陣織を用いています。

兜の頭部は牡丹唐草文を、裾部分には鎧縅の文様を採用。品格の高い兜に仕上がっています。

<甲州印伝革>

兜の吹き返しと眉庇(まびさし)の部分には、なめした鹿革に文様を漆付けする伝統工芸品《甲州印伝》を木目込んでいます。

「正平六年六月一日」という文字が入ったこちらの柄は、南北朝時代の正平6年(1351年)の6月1日に征西将軍懐良親王が、肥後国の革職人に唐草や獅子の文の使用を許可したことに由来。

その他、鍬形(取り外し式)には本金金沢箔、忍緒は東京組紐を取り入れており、プレミアム感あふれる兜に仕上がっています。

【焼き桐飾り台本体のお取扱い】

〇桐は、その特性上やわらかい木材ですので、物をぶつけたり、また爪等尖った物や鋭角な物が当たったりした場合、特に凹みが生じ易くなっています。あらかじめご了承ください。

〇白木部分は塗装をしていないため、色や液体が染み込み易くなっていますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

〇組子も塗装をしていないため色や液体が染み込み易くなっており、また物をぶつけたりすると凹み易くなっています。あらかじめご了承ください。

〇直射日光や冷暖房の風、あるいはストーブ等の熱気が直接あたり続けた場合、熱や過度の乾燥により変形、変色、割れが入ったりすることがあります。床暖房の床に直接置いた場合も割れが心配されます。

〇桐製品は、密閉性が高く湿気を入れにくい特徴がありますが、中の湿気を閉じ込めてしまう面もあります。収納する物は、陰干などでよく乾燥させてから収納して下さい。

【焼き桐飾り台本体のお手入れ】

〇ほこり等が付きましたら、ミニ毛ばたき、ウールダスター、ハンディモップ等で掃い取ってください。

〇汚れましたら、から拭き又は硬く絞った布等で軽く拭き取って下さい。尚、白木の部分は特に染込み易くなっていますので、拭き取った後も汚れが残ることがございまので、あらかじめご了承下さい。

〇水等での丸洗いはお避け下さい。

【飾り付け時のサイズ】

間口31×奥行21×高さ34cm

●2025年節句用商品の販売スケジュールは決定次第お知らせいたします。

●販売スケジュール決定後、受注開始し出荷日が確定しましたらお知らせいたします。

●数量限定での生産となります。また複数個所での販売となりますので、調整のため数量欄の購入可能数は変動することがあります。

【商品展示】

弊社内にて商品を展示しています。連絡の上、どうぞお気軽にお越しください。

<購入特典のお知らせ>

販売期間中ご購入いただいた方に、柳津町の木工房MEGURO(代表:目黒照枝さん)が製作する「会津桐がらがら」をお子様の名前をひらがなで刻印してプレゼントいたします。会津桐で作られた音のする幼児玩具で、桐の空洞の中に堅木のボールが入っており、心地よい音色を奏でます。カートに入れる前にお子様のお名前をひらがなで入力してください。

(がらがらのサイズ:40mm×55mm×150mm)

<商品説明>

この商品は、「リビングに場所を取らずインテリアのように飾ることができる節句人形が欲しい」という声に応えてデザインされた兜飾りです。しかも、日本の伝統工芸を贅沢に詰め込んだプレミアムな兜飾りです。

収納にもこだわりました。兜、衝立、衝立スタンドは全て焼桐飾り台の中に納まります。

収納場所に困らない嬉しいデザインです。

お子様やお孫さんの健やかな成長を願う日本の古来から伝わる端午の節句

ご家族が集うリビングルームに迎い入れてみてはいかがでしょうか。

【焼き桐飾り台本体】

〇国内最高品質と謳われる自然豊かな福島県奥会津三島町の厳しい冬を超えて育った桐材のみを使用し、地元桐細工職人がひとつひとつ丁寧に製作致しました。

〇飾り台本体の外側面部分には、黒を際立出せた焼き桐加工が施されています。この加工方法は、組立が完成した飾り台本体の外側面部分をバーナーで焼き、すすを取り除いた後に砥の粉と黒塗料を塗布しふき取り後、蝋で磨き処理を行い、木目の凹凸を浮き立たせることで、木肌に独特の風合いを生み出しています。

〇桐は発泡スチロールの様に隙間が多い多孔質な木材のため、とても軽く、触ると温かみがあり、他の木材にはない優しい温もりと柔らかさを感じることができる木材です。本品では、この特徴を感じていただくため、焼き桐加工以外の部分は塗装を施しておりません。

〇桐の生木は渋(アク)を多く含みます。渋は木肌の黒ずみ、変色の原因になります。そこでできるだけ黒ずみが生じないように、板状に製材した桐を2~3年間自然乾燥させ渋抜きをおこなっています。尚、材料に個体差があり、時間をかけて白木部分に黒ずみが生じる場合もありますので、桐の特性上ご了承いただきますようお願いします。

〇焼き桐飾り台本体前面には、お子さんやお孫さんの健やかな成長の願いが込められた麻の葉紋様の組子がはめ込まれています。この組子も天然素材のさわやかな香りを楽しんでもらえるよう塗装をしておりません。

【衝立】

衝立には日本三大美林の一つとして名高い秋田杉の柾目を使用した伝統工芸「網代編み」が使用されています。日本では古くから杉、桧、竹などを市松、亀甲、矢羽根といった和風模様に編む網代という建材が使われてきました。

和柄にはそれぞれ意味があり、「宝輝・粋 四角形」の柄は市松模様を採用。上下左右に繋がって途切れない柄であることから子孫繁栄などの願いが込められています。

【兜】

兜は手のひらにのるコンパクトなサイズ。「江戸木目込人形」の技法を用い、柿沼東光(柿沼人形)の工房で職人がひとつひとつ丁寧に製作しています。

木目込とは、衣裳のひだや布切れの境となる部分に細い溝を彫り込み、そこに布を「きめこむ」ことからそう呼ばれております。その発祥は、約270年前の元文年間(1736~41)に京都で生まれた木目込人形で、その人形づくりの技法が江戸に伝わり「江戸木目込人形」が誕生しました。

<正絹京都西陣織>

生地には、豪華で緻密に計算された紋様の美しさがきわだつ正絹京都西陣織を用いています。

兜の頭部は牡丹唐草文を、裾部分には鎧縅の文様を採用。品格の高い兜に仕上がっています。

<甲州印伝革>

兜の吹き返しと眉庇(まびさし)の部分には、なめした鹿革に文様を漆付けする伝統工芸品《甲州印伝》を木目込んでいます。

「正平六年六月一日」という文字が入ったこちらの柄は、南北朝時代の正平6年(1351年)の6月1日に征西将軍懐良親王が、肥後国の革職人に唐草や獅子の文の使用を許可したことに由来。

その他、鍬形(取り外し式)には本金金沢箔、忍緒は東京組紐を取り入れており、プレミアム感あふれる兜に仕上がっています。

【焼き桐飾り台本体のお取扱い】

〇桐は、その特性上やわらかい木材ですので、物をぶつけたり、また爪等尖った物や鋭角な物が当たったりした場合、特に凹みが生じ易くなっています。あらかじめご了承ください。

〇白木部分は塗装をしていないため、色や液体が染み込み易くなっていますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

〇組子も塗装をしていないため色や液体が染み込み易くなっており、また物をぶつけたりすると凹み易くなっています。あらかじめご了承ください。

〇直射日光や冷暖房の風、あるいはストーブ等の熱気が直接あたり続けた場合、熱や過度の乾燥により変形、変色、割れが入ったりすることがあります。床暖房の床に直接置いた場合も割れが心配されます。

〇桐製品は、密閉性が高く湿気を入れにくい特徴がありますが、中の湿気を閉じ込めてしまう面もあります。収納する物は、陰干などでよく乾燥させてから収納して下さい。

【焼き桐飾り台本体のお手入れ】

〇ほこり等が付きましたら、ミニ毛ばたき、ウールダスター、ハンディモップ等で掃い取ってください。

〇汚れましたら、から拭き又は硬く絞った布等で軽く拭き取って下さい。尚、白木の部分は特に染込み易くなっていますので、拭き取った後も汚れが残ることがございまので、あらかじめご了承下さい。

〇水等での丸洗いはお避け下さい。

【飾り付け時のサイズ】

間口31×奥行21×高さ34cm